動物病院でよく勧められる血液検査は、わんちゃんの目に見えない体内の状態を数値で客観的に把握するために不可欠です。

血液は全身を巡る情報の宝庫であり、少量の採血から肝臓や腎臓といった内臓の機能、栄養状態、貧血の有無、さらには炎症のサインまで、多くの健康情報を読み取ることができます。

この記事では、血液検査の主な柱である「血液化学検査」と「血球計算(CBC)」に焦点を当てます。

肝臓のALT、腎臓のCREやSDMA、炎症を示すCRP、貧血の指標となる赤血球など、具体的な検査項目がそれぞれ何を意味しているのかについて、詳しく解説します。

血液検査の意味

わんちゃんの健康診断や病院に行った時、血液検査をすすめられることって多いですよね。「血でどんなことがわかるの?」と疑問に思う飼い主さんもいらっしゃるかもしれません。

血液検査の大きな意味は、わんちゃんの体内の状態を数値化して、客観的なデータとして把握することにあります。

元気そうに見えても、内臓の機能が少し落ちていたり、栄養状態に偏りがあったりすることは、外から見ただけではなかなか分かりません。

血液検査は、そういった目に見えない健康状態を知るための大切な手がかりなんです。

なぜ少量の血液からそんなに多くの情報が得られるかというと、血液は全身の臓器や組織をくまなく巡っているからです。

まさに全身を巡る情報の宝庫なんですね。血液の中には、各臓器の働き具合を反映した物質や、体の栄養状態を示す成分、さらには体内で何かが起こっているサインなどが含まれています。

この血液検査には、大きく分けて2つの種類があります。一つは、主に内臓の機能(肝臓や腎臓など)や栄養状態を調べる「血液化学検査」。

もう一つは、血液に含まれる赤血球や白血球といった細胞そのものの数や状態を調べる「血球計算(CBC)」です。

これらの検査結果を数値として見ることで、わんちゃんの今の健康状態を客観的に評価できます。

まるで、わんちゃんの体内の健康診断の成績表のようなもの、と考えると分かりやすいかもしれません。

この検査の目的は、病気の兆候を早めに見つけたり、治療の効果を確認したり、健康な時のデータを記録しておくためにも、とっても重要なんです!

では、具体的にこれらの検査でどんなことが見えてくるのでしょうか?次の章で詳しく見ていきましょうね。

血液検査でわかること

肝臓の数値

血液検査の結果表で、ALT(GPT)やAST(GOT)、ALP、GGTといったアルファベットの項目を見たことはありませんか?

これらは主に肝臓の状態を示してくれる大切な数値なんです。

わんちゃんの肝臓は、私達と同じように、食べたものの栄養をエネルギーに変えたり、体に不要なものを解毒したりと、とってもたくさんの重要な働きを担っています。

それなのに、肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれていて、かなりのダメージを受けるまで、なかなか症状として表に出てこないことが多いんです。

元気そうに見えても、実は肝機能が少し低下している…なんてことも。だからこそ、血液検査がとっても役立つんです!

例えば、ALT(GPT)やAST(GOT)という数値が高い場合、それは「もしかしたら肝臓の細胞が少し傷ついているかもしれないよ」というサインになります。

また、ALPやGGTといった数値は、肝臓の中にある胆管に何か問題がないかを見る手がかりになったりします。

ただ、これらの数値が基準値より少し高かったからといって、すぐに「大変!肝障害だ!」と心配しすぎる必要はありません。

肝臓の数値は、加齢や飲んでいるお薬、他の病気の影響など、肝臓そのものの問題以外でも上がることがあるんです。

獣医さんは、これらの数値を他の検査結果やわんちゃんの様子と合わせて、総合的に肝機能の状態を判断してくれます。

症状が出にくい肝臓だからこそ、血液検査の数値で早めに変化に気づいてあげることが大切なんですね。

腎臓の数値

わんちゃんの健康診断、特にシニア期が近づくと腎臓の数値はとっても気になりますよね。

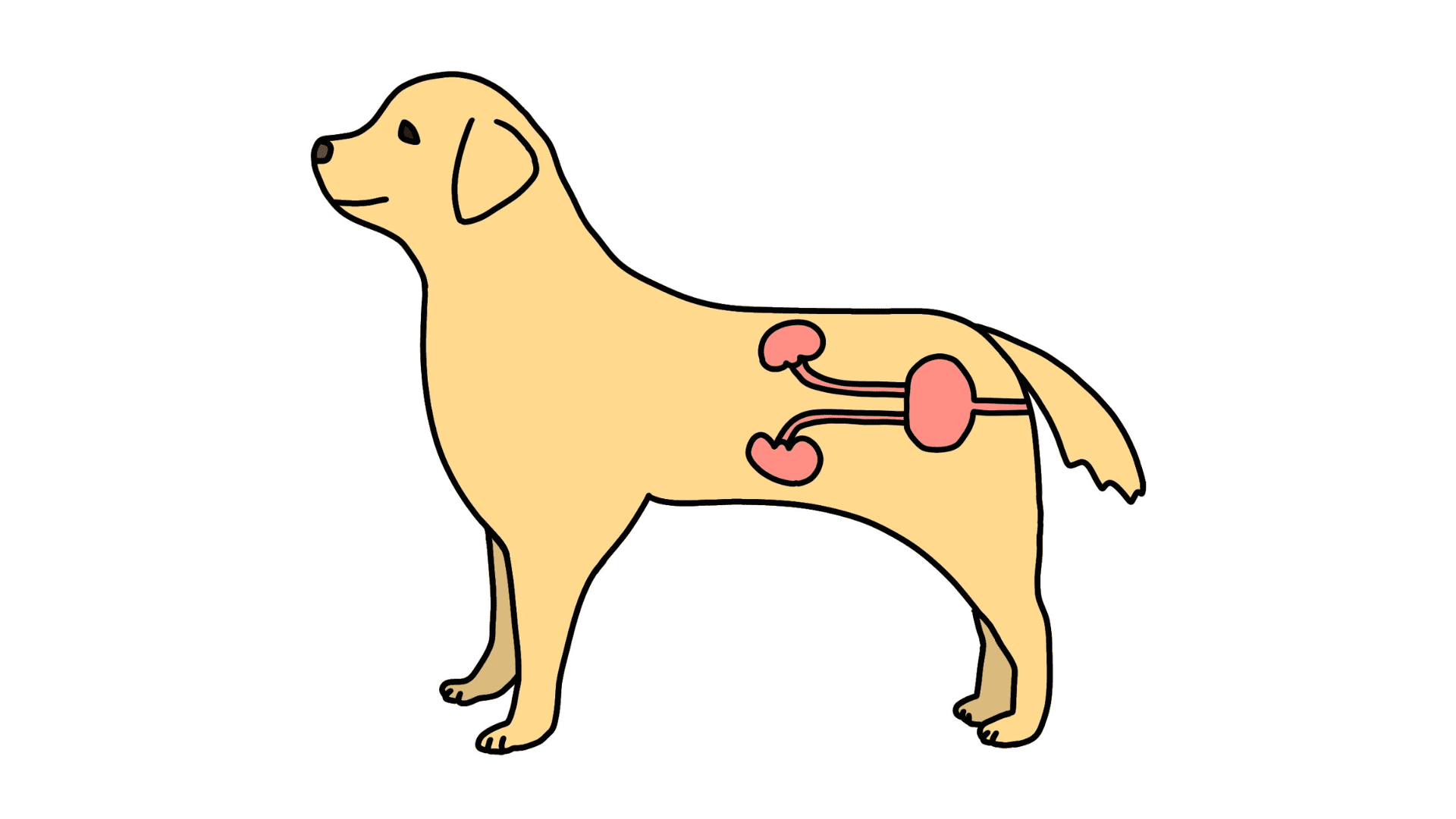

腎臓病は、わんちゃん、特にシニアの子に多い病気の一つなんです。腎臓の大切な役割は、体の中のフィルターです。

血液をきれいにお掃除して、体の中で出た老廃物をおしっことして外に出すという、とっても重要な働きを担っています。

血液検査の項目でよく目にする「BUN(尿素窒素)」や「CRE(クレアチニン)」というのは、まさにこの老廃物のこと。

これらの数値が高いということは、腎臓のフィルター機能、つまり腎機能がうまく働いておらず、老廃物を排出しきれていないかもしれない、というサインになります。

ただ、BUNやCREの数値がはっきりと上がってくるのは、実は腎臓の機能がかなり低下してからなんです。

最近お水をたくさん飲んだり、おしっこの量が増えたりするな、と気づいた時には、すでに腎臓病が進行していることも少なくありません。

そこで最近、早期発見のためにとても注目されているのが「SDMA」という検査項目です。

SDMAは、BUNやCREよりもずっと早い段階、腎機能が約40%低下したくらいから変化を捉えられると言われています。

腎臓は一度機能が落ちるとなかなか元に戻りにくい臓器だからこそ、このSDMAによって早期発見の可能性が高まったのは、私達飼い主にとっても、わんちゃんにとっても、本当に心強いことですね!

栄養状態・炎症の数値

血液検査は、肝臓や腎臓などの個別の臓器の調子を見るだけではないんですよ。

わんちゃんの体が今、全体としてどんな状態なのか、例えば栄養状態が良いか、あるいは目に見えない炎症がどこかに隠れていないか、といったことも教えてくれるんです。

検査項目にあるTP(総タンパク)やALB(アルブミン)は、血液中のタンパク質の量を示しています。

これらが低い場合は、もしかしたら栄養がうまく摂れていなかったり、どこかでタンパク質が失われていたりするサインかもしれません。

逆に、これらの数値が高い時には、脱水の状態が疑われることもあります。また、TG(中性脂肪)やT-Cho(総コレステロール)は、血液の中の脂質の状態を見る項目です。

これらが基準より高い場合、高脂血症という状態かもしれませんし、食生活だけでなく、ホルモンのバランスなどが関係していないかを探るきっかけにもなります。

そして、特に注目してほしい項目の一つに「CRP(C反応性タンパク)」があります。これは、わんちゃんの体のどこかで炎症が起きていないかを見る、とっても敏感な指標なんです。

CRPは、まるで体内の小さな火事を知らせる警報器のようなもの。

見た目では分からなくても、例えば関節が痛かったり、内臓で何かトラブルが起きていたりすると、この数値がぐっと上がって教えてくれます。

病気の兆候をいち早く察知したり、治療がうまくいっているかを確認したりするためにも、すごく役立つんです。

血糖値

血糖値という言葉は、私たち人間でもよく耳にするので、イメージしやすいかもしれません。検査項目では「GLU」と書かれていることもあります。

これは、血液の中に含まれるブドウ糖の濃度のことで、わんちゃんが毎日元気に活動するための大切なエネルギー源が、血液中にどれくらいあるかを示しています。

この血糖値が、ごはんを食べていない時でもずっと高い状態が続く場合、心配されるのが糖尿病です。

糖尿病になると、大切なエネルギー源であるブドウ糖がうまく細胞で使われなくなってしまいます。

最近、多飲多尿かもと感じたり、たくさん食べているのに痩せてきたりする場合、この血糖値のチェックはとても重要になります。

ただ、わんちゃんの場合、ちょっと知っておいてほしいことがあるんです。

わんちゃんは、病院の雰囲気や採血の時に緊張したりストレスを感じたりするだけで、一時的に血糖値がポンと上がってしまうことがよくあるんです。

そのため、一度数値が高かったからといって、すぐに心配しすぎる必要はありません。

獣医さんは、それが一過性のものなのか、それとも糖尿病のように持続的なものなのか、症状や他の検査結果と合わせてしっかり見てくれます。

もちろん、逆に低すぎる低血糖の状態も元気がなくなるなど、注意が必要なサインです。

赤血球・白血球など

これまで見てきた肝臓や腎臓の数値は、主に「血液化学検査」というものでしたよね。血液検査にはもう一つ、とても大切な柱があります。

それが「血球計算(CBC)」と呼ばれる検査で、これは血液の中に浮かんでいる細胞そのものの数や状態を調べるんです。

まず代表的なのが「赤血球(RBC)」です。赤血球の大切な役割は、体中に酸素を運ぶこと。

この赤血球の数や、関連するヘモグロビン(HGB)、ヘマトクリット(HCT)といった数値が低い場合、それは貧血の状態を意味します。

体が酸素不足になっているかもしれないというサインですね。逆に、これらの数値が高すぎる時は脱水を起こしている可能性なども考えます。

次に「白血球(WBC)」です。これは免疫の役割を担う細胞たちです。

例えば、細菌による感染や体のどこかに炎症があると、白血球は「戦うぞ!」と数が増えることがあります。

逆に、特定のウイルス感染や体がとても消耗している時には減ることも。

さらに「白血球分画」という詳しい検査では、白血球の中でもどの種類が増減しているかを見ることで、アレルギーや寄生虫、ストレスなどの手がかりも探れます。

そしてもう一つ、「血小板(PLT)」です。これは血を止める働きをしています。この数値がとても低いと、出血した時に血が固まりにくくなっていないか、などを疑うことになります。

犬の健康診断に関する概説は、こちらの記事をご参照ください!↓

![[初回限定]お試しBOX ¥500(税込)](https://coco.cdn-bp.com/assets/rebranding/images/top/banner_trial01_pc_rn_new.png?var=1673856807758)