地震への対応

発生時の適切な対応

突然、大きな揺れに襲われたら、誰だってパニックになってしまいますよね。でも、愛犬の命を守るためには、まず飼い主さん自身が落ち着いて行動することが何よりも大切です。

まずはご自身の安全を第一に考えて、机の下に隠れるなどして身を守ってください。わんちゃんのことが心配で、すぐに駆けつけたくなる気持ちはよく分かります。

でも、もし飼い主さんが怪我をしてしまったら、愛犬を守ることも、一緒に避難することも難しくなってしまいます。

わんちゃんが近くにいれば、優しく声をかけながら一緒に隠れるのが理想ですが、パニックになって走り回っている場合は、無理に追いかけないようにしましょう。

飼い主さんが冷静でいることが、わんちゃんにとって一番の安心材料になります。

揺れが収まったら、深呼吸をして、テレビやラジオ、自治体の防災アプリなどで正確な情報を確認しましょう。

SNSには誤った情報が流れることもあるので、信頼できる情報源を見極めることが重要です。そして、ご自身とわんちゃんに怪我がないか、落ち着いて全身をチェックしてあげてください。

割れたガラスの破片などで足を傷つけていないか、体を触って痛がる様子はないか、注意深く見てあげましょう。

その後の対応は、得られた情報と家の中の安全性をもとに判断します。すぐに避難が必要な状況であれば、日頃から準備している防災グッズを持って、速やかに同伴避難を開始しましょう。

どんな状況でも落ち着いて行動できるよう、いざという時の対応を家族で話し合っておくと安心ですね。

事前の対策と、被災後にやること

地震の揺れがおさまった後も、お家の中には危険が潜んでいるかもしれません。

大切な愛犬を危険から守るために、日頃からできる対策と、被災した後に気をつけてあげたいことを具体的にお話しします。

まずは、わんちゃんが安心して過ごせるように、お部屋の中の安全管理を見直すことから始めましょう!

大きな地震では、テレビや本棚、食器棚などの背の高い家具が倒れてくることがあります。わんちゃんが下敷きになってしまう危険はもちろん、出入り口を塞いで避難の妨げになることも考えられます。

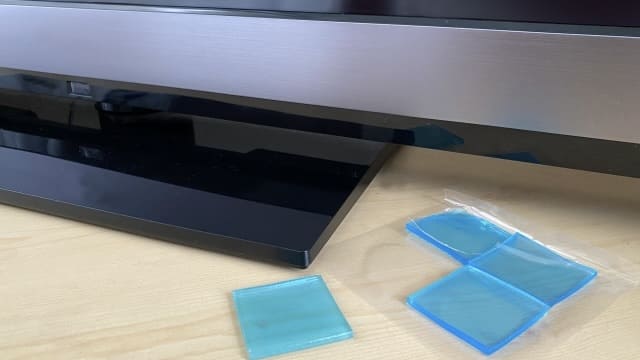

突っ張り棒や耐震マットを活用した家具固定は、今すぐにでも始められる大切な備えです。

そして、もう一つ忘れてはいけないのがガラスの飛散対策です。

窓や食器棚のガラスが割れて飛び散ると、その上を歩いてしまったわんちゃんが肉球を深く切るなど、大きな足の怪我につながる可能性があります。

市販の飛散防止フィルムを貼っておくだけで、万が一の時もガラスが飛び散りにくくなるので、ぜひ対策してあげてください。

普段から玄関や廊下に物を置かず、スムーズな避難経路を確保しておくことも、とても重要な安全管理の一つです。

被災後、避難先から自宅に戻る時や、別の部屋へ移動する際には特に注意が必要です。

わんちゃんを歩かせる前に、まず飼い主さんが先に室内に入り、割れたガラスや落下物がないか、足元をよく確認してください。

安全を確認してから、愛犬を中に入れてあげるようにしましょうね。

台風や大雨などの水害対応

発生時の適切な対応

ニュースの天気予報で「大型の台風が近づいています」といったニュースを聞くと、とても心配になりますよね。

わんちゃんと一緒に安心して過ごすために、台風や大雨の予報が出た段階から、早めに準備を始めることがとても大切です!

まずは、気象庁などが発表する最新の気象情報をこまめにチェックすることから始めましょう。台風の威力や方向を正確に把握することで、迅速な対応ができるようになります。

次にとても大切なのが、わんちゃんと一緒に避難する場所の確認です。お近くの避難所が、ペットとの同伴避難を受け入れているか、事前に自治体の防災担当の部署などに問い合わせておくと安心です。

その際には、ケージに入れておくことがルールなのか、わんちゃんはどこで過ごすことになるのか、といった細かい決まりも聞いておくと、当日慌てずスムーズに行動できます。

そして、実際に自治体から避難指示や高齢者等避難の情報が出た場合は、ためらわずにすぐ行動を開始してください。

わんちゃんと一緒の避難は、人間の準備に加えてごはんやお水の用意など、どうしても時間がかかってしまいます。

明るいうちに行動することが、ご自身と愛犬の安全を守ることにつながります。お家の周りで飛ばされそうなものがあれば、早めに片付けておきましょうね。

事前の対策と、被災後にやること

台風や大雨への備えは、日頃からの情報収集と準備が愛犬を守る鍵になります。

天気予報をこまめにチェックするのはもちろんですが、ぜひ一度、お住まいの自治体が公開しているハザードマップに目を通してみてください。

ご自宅周辺にどの程度の浸水リスクがあるのかを事前に知っておくだけで、いざという時の行動が大きく変わってきます。

避難場所やそこまでの経路を家族で話し合っておくことも、とても大切な準備の一つですよ。

そして、避難生活を終え、お家に戻る時にもいくつかの注意点があります。水が引いたからといって、すぐに安心してしまうのは少し早いかもしれません。

まず、建物が大きく傾いていたり、壁にひび割れが入っていたりしないか、外から家の状態を慎重に確認しましょう。

家の中に入る前には、漏電の危険を防ぐために、必ず分電盤のブレーカーが落ちていることを確認してください。

地震のときと同様に、わんちゃんは車の中やキャリーの中など安全な場所で少し待たせて、まずは飼い主さんだけで中の様子を確かめます。

浸水した床には、ガラスの破片や釘などが泥と一緒に流れ着いている可能性があり、大変危険です。

わんちゃんが肉球を怪我しないよう、足元をしっかり確認し、安全なスペースを確保してから迎え入れてあげましょう。

また、水害後の室内は衛生管理も重要です。濡れた壁や床からカビが発生したり、わんちゃんが汚水を舐めてしまったりしないよう注意が必要です。

普段は見かけない蛇などの生き物が室内に流入し、隠れていることもあるので、片付けの際は十分に気をつけてくださいね。

火災への対応

発生時の適切な対応

そして、もしもお家で火災が発生してしまったら、どのように行動すればよいのでしょうか。火災は一瞬で命の危険に繋がり、他の災害以上に迅速で冷静な判断が求められます。

まず、何よりも覚えておいていただきたいのは、飼い主さんご自身の安全確保が最優先だということです。

愛犬を助けたい一心で無理をしてしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。煙が充満している中を探し回るなど、危険な行動は避けてください。

火災で本当に恐ろしいのは、炎そのものよりも煙です。煙には一酸化炭素などの有毒なガスが含まれており、少し吸い込んだだけでも中毒を起こし、意識を失う危険があります。

煙は天井の方へ上がっていく性質があるため、避難する際には、濡らしたタオルやハンカチで口と鼻をしっかりと覆い、できるだけ姿勢を低くして移動しましょう。

わんちゃんも煙を吸わせないように、リードを短く持って一緒に低い姿勢を保ち、一刻も早く外へ避難することだけを考えてください。

また、日頃からの備えとして、玄関や窓など外から見える場所に「ペットがいます」というステッカーを貼っておくことも、愛犬の安全を守るためにできることの一つです。

万が一、飼い主さんが不在の時や、やむを得ずわんちゃんを残して避難した場合でも、駆けつけた消防隊やご近所の方に、家の中にペットがいることを知らせる大切な手がかりになります。

事前の対策と、被災後にやること

火災はいつどこで起こるかわからないからこそ、日頃の備えがご自身と愛犬の命を守ることに繋がります。

そして、万が一火災に遭ってしまった後に、愛犬のために気をつけてあげたい大切なことをお話ししますね。

まず事前の対策として、住宅用火災警報器、いわゆる火災報知器の設置と定期的な点検は必ず行いましょう。

煙や熱をいち早く感知して知らせてくれる警報器は、特に就寝中や飼い主さんの外出時など、すぐに火事に気づけない状況でわんちゃんを守るための大切な命綱になります。

ボタンを押したり紐を引いたりする簡単な作動テストで済むことが多いので、定期的に点検する習慣をつけておくと安心ですよ!

そして、無事に避難できた後に最優先してほしいのは、わんちゃんの健康状態の確認です。見た目には怪我がなくても、火災現場で煙をたくさん吸い込んでしまっている可能性があります。

熱い煙を吸い込むと、人間と同じように、わんちゃんも目に見えない気道にやけどを負ってしまう危険があるのです。

呼吸が苦しそう、咳き込んでいるなどの症状がなくても、わんちゃんは不調をうまく伝えられません。念のため動物病院で一度診てもらうことを強くおすすめします。

そしてこれは再三お伝えしている通り、鎮火後に自宅へ戻る際は、必ず飼い主さんが先に中に入り、徹底した安全確認を行いましょう。

床にガラスの破片などが散乱していないか、わんちゃんが口にすると危険な消火剤や熱で溶けたプラスチックなどが落ちていないか、隅々まで確認し片付けます。

そして、家の中に残った煙の匂いや有害な化学物質を外に出すために、窓を開けて十分に換気をしてから、わんちゃんをお家に入れてあげてくださいね。

今回は、災害ごとに発生時の対応と事前の対策、発生後の注意点をお伝えいたしました。

何より大切なのは、飼い主さんの冷静で的確な対応と事前準備です。今からできることを確認し、万が一の災害に備えましょう!

![[初回限定]お試しBOX ¥500(税込)](https://coco.cdn-bp.com/assets/rebranding/images/top/banner_trial01_pc_rn_new.png?var=1673856807758)